“Ce texte a été édité sur la revue : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 75, novembre 1988. Sur l’art. pp. 35-49; persee.fr. Il présente le bilan d’une recherche interrompue en raison des activités professionnelles de l’auteur, Mutapha Orif, qui consacra un DEA en sociologie de l’art sur l’œuvre et le parcours de Mohamed Racim. Mustapha Orif a été durant les 30 ans dernières années un personnage incontournable dans le domaine des arts visuels algériens, son nom fut souvent associé à la gestion d’événements culturels notamment “L’Année de l’Algérie en France” en 2003 et “Alger, capitale de la culture arabe” en 2007. Mustapha Orif a été galeriste, Conseillé, Directeur Général de l’AARC (Agence Algérienne pour le rayonnement culturel) et marchand d’art (Rapport Africa Art Market 2016). Pour rappel, le parcours exceptionnel de Mohamed Racim est interrompu en 1975, son décès en même temps que son épouse dans des circonstances tragiques ne fut jamais élucidé, à ce jour. Lors de ma rencontre en 2007 dans l’atelier de Ali Ali Khodja (neveu de Mohamed Racim), à ma question sur les circonstances tragiques de sa disparation, il repris les propos de Leila Aslaoui (ex-ministre et magistrate dont le mari a été assassiné en 1994) qu’il avait reçu dans son atelier que Mohamed Racim a été assassiné selon le même mode opératoire que certains intellectuels algériens durant la décennie des années 90, c’est dire vingt années plus tard.” Tarik Ouamer-Ali

Mohamed Racim (source)

DE L'”ART INDIGÈNE” A L’ART ALGÉRIEN par Mustapha Orif

L’invention de la “miniature algérienne” qu’incarne Mohammed Racim (1896- 1975) ne résulte ni d’une volonté politique militante, qui se serait opposée aux genres artistiques imposés par la colonisation, comme l’affirme en Algérie la critique actuelle, ni du réveil “d’un monde endormi en lui”, comme le suggéraient certains spécialistes de la période coloniale. L’étude de la biographie de Racim, des différentes étapes de sa carrière ainsi que de l’évolution de sa “manière” en fonction des réactions du public (artistes, critiques, acheteurs) à sa peinture permet de voir à l’oeuvre les processus sociaux qui ont favorisé l’émergence de la miniature dans l’espace artistique colonial et sa constitution comme art – ou tout au moins comme “art indigène”. Mais en s’en tenant à la période qui correspond à la vie de Racim, cette étude laisse intacte la question de savoir comment cette forme d’art, produite dans et pour un contexte colonial et frappée du stigmate de l’indigénat, bref dotée d’une identité colonisée, a pu paradoxalement être récupérée par le nouvel Etat algérien et y acquérir une légitimité posthume en devenant “art national algérien”, libéré du caractère ambigu qu’il tenait de ses origines coloniales.

La famille de Racim

Tout donne à penser que les prédispositions qui ont permis à Mohammed Racim d’être perçu et de se percevoir comme “artiste” trouvent pour une part leur origine dans le milieu familial de son enfance. La famille du miniaturiste avait une position sociale relativement élevée dans l’Algérie pré-coloniale. D’après une biographie consacrée au père de Mohammed, la famille de ce dernier est considérée “comme digne du plus grand respect“. A l’origine, famille d’artisans, elle a étendu ensuite ses activités au commerce, ce qui lui a permis de posséder une propriété dans les environs d’Alger. Avec la conquête, en 1830, cette position sociale est remise en cause par la politique de mise sous séquestre des biens des Algériens, pratiquée par les militaires. Le grand-père de Racim, qui avait donné à son fils Ali toute l’éducation nécessaire pour reprendre l’affaire, est contraint de le faire embaucher comme ouvrier dans une fabrique de tissus dirigée par un Français. Situation vécue comme provisoire : le biographe raconte qu’à ses moments perdus Ali Racim continuait à sculpter le bois ou ciseler le cuivre, comme s’il s’entraînait pour reprendre l’activité qui avait fait le nom et le renom de la famille. En outre, au même moment, un artiste-peintre, Bransoulie, qui s’était installé à Alger et avait ouvert une école de dessin pour inculquer le “goût des choses artistiques” aux enfants de la bourgeoisie locale, le remarque et l’inscrit dans son école. C’est ainsi qu’il apprend les principes du dessin. Cette rencontre permet à Ali Racim de quitter la condition d’ouvrier et très vite il ouvre, avec son frère, un atelier dans la Casbah d’Alger. Il y fabrique des meubles sculptés, des objets en cuivre ciselé, tandis que son frère s’occupe de graver des pierres tombales. La clientèle, d’abord privée, est constituée de Français “arabisés” et d’Algériens “francisés”. L’atelier devient vite un lieu de rencontre entre ces gens “épris de culture musulmane” et jouit déjà d’un certain renom entre 1880 et 1900 ; la clientèle s’élargit encore, et l’atelier reçoit, peut-être grâce aux relations d’Ali, des commandes officielles (décoration des pavillons algériens des expositions universelles, décoration d’édifices publics, etc.). C’est alors qu’il devient très connu et apprécié à Alger.

En 1896, naît le dernier enfant d’Ali Racim, prénommé Mohammed. C’est son second fils, les quatre autres enfants étant des filles. Le frère aîné de Mohammed, Omar, après quelques études, s’oriente vers la carrière de récitant du Coran à la mosquée. Censé avoir reçu une formation qui doit lui permettre de devenir artisan, il préfère n’en pas faire un usage immédiat et s’intéresse surtout à la religion et à la politique (en 1903, Omar était l’un de ceux qui reçurent à Alger le Cheikh Abdou, un réformiste égyptien). Quant à Mohammed, il entre à l’école primaire en 1903. Celle-ci est une école dite “pour indigènes” où il suit des études fortement orientées vers le travail manuel, développant notamment le dessin, le but de cette école n’étant pas de produire des gens cultivés, aptes à occuper des positions élevées, mais des gens habiles. Mohammed Racim, qui s’est familiarisé avec le dessin dans l’atelier paternel, est remarqué par son aptitude et son goût pour cette activité.

L’art “indigène”

C’est en 1900 que l’Algérie, colonie française jusqu’alors sous le régime de l’administration directe (le budget dépendait de Paris), change de statut et acquiert l’autonomie financière. Cette autonomie résulta de la pression exercée par les colons, qui supportaient mal que leurs ambitions fussent contrariées par l’administration parisienne. La politique des colons était en effet de marginaliser au maximum les “indigènes”. Ils avaient travaillé la terre, lui avaient donné un “autre visage” ; ils devaient donc en profiter exclusivement, selon eux.

Pressentant que ce type de situation, pouvoirs exorbitants des colons et marginalisation des “indigènes”, pouvait entraîner des affrontements entre les deux communautés, certains hommes politiques métropolitains préconisaient une autre politique : persuadés qu’il était illusoire d’assimiler les “indigènes”, ils cherchaient à dégager et à former une élite qui ne fût ni trop proche des dominants, ni trop proche des dominés en les civilisant à l’intérieur de leur propre culture. C’est ainsi que Jonnart, gouverneur général, qui était traité de ‘Turc” et d'”Arabe” par les colons, tenta d’appliquer cette politique dont les effets se firent sentir dans plusieurs domaines : amateur d’art et aimant s’entourer d’artistes, il fut très tôt sensible au discours d’un petit groupe de pression qui voulait sauvegarder la culture indigène et même la rénover. Après quelques actions ponctuelles (souhait de voir la population construire des habitations dans un style “mauresque”, organisation d’une exposition “d’art musulman”, organisation de grandes “indigène” où réceptions étaient conviés avec les orchestre représentants de toutes les communautés), Jonnart créa en 1908 “un service des arts indigènes” qui fut rattaché au rectorat de l’Académie d’Alger et qui était dirigé par un instituteur français passé par l’Ecole normale de Bouzareah, spécialisé jusqu’alors dans l’enseignement des “indigènes”, Prosper Ricard.

Ce service fortement contesté par les colons et par certains ordres religieux qui y voyaient une menace avait pour mission de créer un nouvel “art indigène”, en faisant l’inventaire de tout ce qui existait en ce domaine en Algérie et en favorisant la diffusion de nouveaux modèles esthétiques. Pour ce faire, le service disposait d’un “Cabinet de dessin”, sorte de laboratoire où devait être élaboré ce nouvel “art indigène” et d’un réseau d’écoles ouvroirs qui devait le produire. Il s’agissait aussi d’associer les “indigènes” à cette rénovation. Prosper Ricard, sorte de missionnaire civilisateur qui partageait les convictions de Jonnart selon lesquelles il fallait “sauver l’âme des indigènes en faisant accéder ces derniers à la civilisation”, devait, entre autres, déceler des “talents” en inspectant les écoles primaires “indigènes”. C’est au cours d’une de ces inspections qu’il remarque les dessins de Mohammed Racim. Il leur trouve un aspect décoratif qui correspond à la conception qu’il se fait de “l’art indigène”. Racim possède, selon lui, des dons pour l’art et il propose au père de Mohammed, qu’il connaissait, tant le milieu était restreint, de faire entrer son fils au Cabinet de dessin.

Le père de Racim réserve d’abord sa réponse à Ricard. A l’issue de l’année scolaire 1910, Racim obtient le certificat d’études primaires. Lors de la session du jury, un inspecteur de l’enseignement, Dumas, est séduit par les dessins que Racim avait préparés pour l’examen. Il demande à les conserver et suggère que le jury aide Racim à poursuivre des études en vue de devenir artiste-peintre. Le jury propose donc au père de Racim de l’autoriser à poursuivre des études artistiques. Cependant, Ali Racim envisageait d’envoyer son fils au lycée, comme de récentes dispositions réglementaires lui permettaient de le faire. Il avait aussi pensé quelques années plus tôt que Mohammed pourrait être artisan, comme en témoigne la formation reçue par ce dernier au sein de l’atelier paternel. Mais la tendance générale était plutôt à la disparition de l’artisan. Lui-même ne devait son ascension et son prestige qu’à un groupe restreint de personnes. Aussi finit-il par donner son accord à Ricard et Racim entra au Cabinet de dessin en 1910.

On peut supposer que le père de Racim a perçu l’offre de Ricard comme un moyen légitime de placer son enfant sans porter atteinte à l’honneur familial : “l’art indigène” avait déjà pris corps à travers une institution, des hommes et des crédits et devenait une carrière crédible et honorable pour les membres de familles telles que celle des Racim. L’orientation de Racim vers le dessin paraît bien résulter d’une double détermination générale : l’offre coloniale de structures “honorables” d’intégration partielle pour certaines fractions de la bourgeoisie algéroise, le déclin relatif de la position sociale de ces dernières dans la hiérarchie sociale dominée par l’ordre colonial.

Une fois en poste au Cabinet de dessin, c’est le désenchantement. Un auteur rapporte que Racim s’ennuyait. Le regard qu’avait porté sur lui Prosper Ricard – “tu as des dons pour l’art” – pouvait légitimement lui donner à penser qu’il allait occuper une position dominante. Ayant des dons pour la “création”, il ne pouvait logiquement être que “créateur”. Mais au lieu d’une activité “créatrice”, on lui assigne pour tâche de copier des modèles de tapis, broderies, que d’autres que lui “créaient”. Ces “autres” étaient des artistes français, des peintres pour la plupart, c’est-à-dire des personnes qui disposaient d’un capital scolaire différent du sien (ils avaient généralement fait l’Ecole des Beaux-arts à Paris ou à Alger). On les envoyait un peu partout en Algérie pour relever les motifs typiques de “l’art indigène” et on leur demandait de les repenser en vue d’une production de série. Racim n’était pas considéré comme un peintre, mais comme un copiste. Cependant, il jouissait, comparativement à ses coreligionnaires, d’une position relativement favorisée : il ne fabriquait en effet pas de tapis, ni broderies, ni bois sculpté, ni dinanderie. Vers cette époque, il fréquentait l’Ecole des Beaux-arts d’Alger et s’intéressait à la peinture proprement dite.

Sa position à l’intérieur du Cabinet de dessin lui laisse entrevoir un avenir sans prestige et il s’essaye alors à la peinture, convaincu que pour être “artiste” il faut être peintre. On ne sait pas très bien quelle manière il adopta : on le présente tantôt comme peignant des membres de sa famille à la façon des peintres turcs du 19e siècle (qui eux-mêmes avaient repris la manière des Italiens de la Renaissance), tantôt comme plus proche de la “peinture moderne”, c’est-à dire de celle qui était pratiquée par les professeurs de l’Ecole des Beaux-arts d’Alger. Il montra ses essais en peinture à des “connaisseurs”, selon sa propre formule, sans doute ces milieux de l’Ecole des Beaux-arts qu’il fréquentait alors. Leur verdict fut sans appel ; son souci du détail qui frisait la manie le rendait inapte à la peinture qui, selon eux, supposait au contraire de “l’envergure”. Cette attitude des peintres à l’égard des “essais” de Racim ne le visait pas personnellement ; elle s’inscrivait dans un conflit qui, à cette époque, opposait deux tendances dans le champ artistique algérois, dont l’une définissait comme “artiste” toute personne qui peignait, la seconde restreignant cette définition aux seuls professionnels, c’est-à-dire à ceux qui disposaient d’un capital scolaire adéquat.

Persuadé qu’il n’est pas fait pour la “peinture”, Racim cherche à faire autre chose et il bénéficie alors des conseils de son frère aîné et de son ami Prosper Ricard qui, tous deux, avaient en commun l’amour de l'”art arabe” décoratif. Le frère aîné, en tant que hezzab – récitant à la mosquée – ainsi que par sa formation et ses fréquentations, était sensible aux Corans enluminés. En 1912, il effectua un voyage en Syrie et en Egypte, d’où il rapporta des Corans et des spécimens de l’enluminure arabe. De son côté, Ricard avait un goût pour l'”art arabe”, son livre de prédilection était L’Art arabe de A. Gayet, qui montre que l’arabesque et ses entrelacs constituent la caractéristique de l'”art arabe”. L'”Arabe” ne s’intéresse pas à la figure humaine comme l’Européen, mais à la calligraphie, c’est- à-dire au Coran. Et le but ultime de l'”art arabe” est d’essayer de tirer le maximum de sensations de l’enchevêtrement des arabesques. C’est ainsi que Racim commence à produire, nous dit un auteur, des enluminures, à la manière des Arabes du 14e siècle. Il les soumet à l’appréciation “d’amis”, – dont on ignore à vrai dire l’identité – qui jugent sa manière trop proche de l'”art islamique” et pas assez “artiste”. Racim se trouve donc dans une situation où il ne peut faire ni peinture, car il n’en a pas “l’envergure”, ni “enluminure”, car ce genre n’est pas considéré comme de “l’art”. C’est à ce moment-là (1914), qu’il rencontre un peintre orientaliste, Etienne Dinet, venu au Cabinet de dessin se documenter pour le livre qu’il se propose d’écrire, La vie de Mohammed, prophète d’Allah ; après avoir vu les enluminures de Racim, Dinet l’encourage fortement dans cette voie, mais trouve cependant qu’il faudrait y intégrer la figure humaine. L'”art musulman”, selon Dinet, était en retard et n’avait pas appris les leçons de la civilisation (européenne) ; il lui fallait se mettre en accord avec le temps, c’est-à-dire “évoluer”. Le discours de Dinet s’accompagne d’actes concrets : d’une part, il propose à Racim de le prendre en charge pour qu’il améliore sa formation artistique et, d’autre part, il le présente à l’éditeur d’art parisien qui doit publier son livre sur le prophète Mohammed.

Pour Racim, cette rencontre s’avère quasi miraculeuse. Elle débloque en quelque sorte la situation d’impasse dans laquelle il se trouvait et lui ouvre des perspectives auxquelles, semble-t-il, il ne croyait plus. L’éditeur d’art, Henri Piazza, accepte, en effet, de lui confier l’ornementation de l’ouvrage de Dinet et l’appelle à Paris, où il est introduit tant auprès des collectionneurs que des spécialistes de l'”art musulman”.

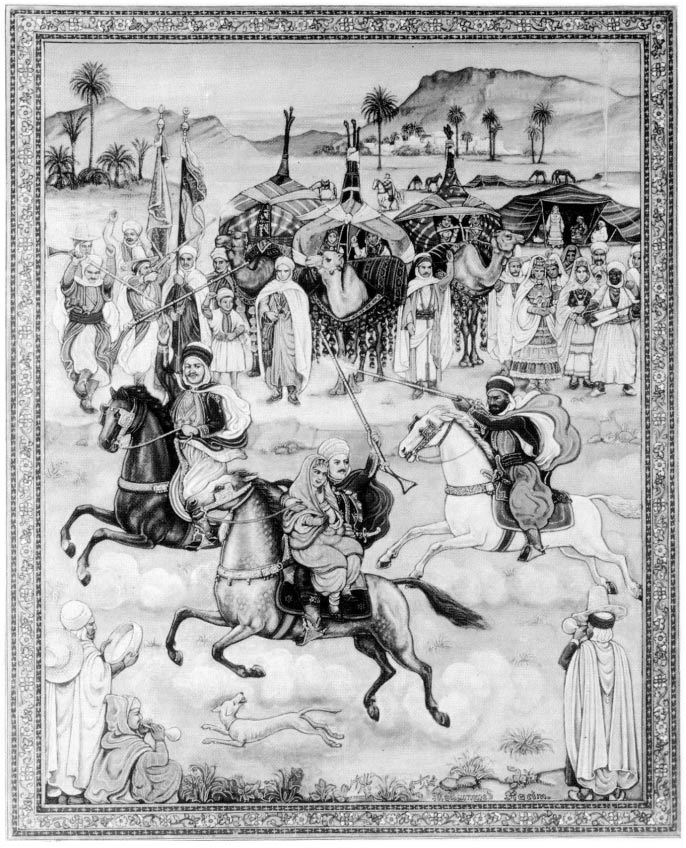

Chasse persane, Salon de 1919, Alger

Racim et les amateurs orientalistes de Paris

Contrairement à Prosper Ricard, pour lequel seul l’art arabe comptait, ces collectionneurs et ces érudits pensaient qu’il y avait un art tout aussi noble, celui des Persans. Ils avaient en commun l’amour de la miniature, qu’ils considéraient comme la “peinture des Musulmans” et comme le pôle avancé en matière d’art chez les Musulmans, car la miniature osait braver l’interdit de la figure humaine que prescrivaient les textes saints. La miniature est constituée, à Paris, comme une catégorie de l’art pictural ; en 1912 est organisée une exposition au Pavillon de Marsan, à Paris (“Exposition de miniatures persanes”).

L’éditeur d’art (Henri Piazza) qui avait engagé Racim était intéressé par les contes orientaux : il demandait aux artistes d’illustrer les contes qu’il éditait en s’inspirant de l’art de la miniature. Des livres comme Jardin des caresses reprennent les tons et les couleurs indiens et persans, ainsi que la marge enluminée, avec cependant beaucoup moins de couleurs et de lignes, comme s’il s’agissait de lui donner un caractère plus discret Cela se manifeste par des entrelacs en or, réguliers, sur fond crème, alors que chez les Persans les marges sont enjolivées (parcourues d’oiseaux ou autres animaux, de fleurs, etc.).

Les amateurs de miniatures déploraient qu’il n’y ait plus de grands miniaturistes persans et souhaitaient ardemment une renaissance et une promotion de cet “art” à part entière. On peut penser qu’ils conseillèrent à Racim de s’essayer à la miniature : les collectionneurs lui permirent de consulter leurs collections et les savants lui ouvrirent les portes de leurs bibliothèques. Comme il avait du goût pour l’ornementation et une compétence en matière de figuration, il leur semblait, sans doute, apte à faire renaître cet “art”. Très vite, il produit ses premières miniatures. Pour Racim, la miniature offrait l’avantage de concilier les deux manières dans lesquelles, à Alger, on ne l’avait pas reconnu : la peinture et l’enluminure. Sa méticulosité pouvait s’y exercer librement De plus, l’idée de faire renaître la miniature n’était pas sans rappeler celle qui avait déterminé son entrée dans la voie artistique : la “rénovation des arts indigènes”.

Le prestige de ses interlocuteurs parisiens, savants et collectionneurs, le fait même que la miniature était constituée comme genre reconnu et célébré par les instances les plus légitimes en la matière (musée, spécialistes, collectionneurs, etc.), pouvaient lui faire accroire que la pratique de ce genre pictural lui permettrait d’accéder à la position d’artiste et au renom qui lui est associé.

En outre, en tant qu’il est vers 1917 le seul représentant et le chef de la famille Racim (son père est mort en 1916 ; son oncle, très vieux, mourra en 1919 ; quant à son frère, arrêté en 1915 pour activités politiques et à qui les services de sécurité français reprochent ses contacts avec des nationalistes égyptiens, il sera condamné d’abord au bannissement, puis à la détention à perpétuité), il voit dans la miniature, cette “peinture des Musulmans”, le moyen de perpétuer légitimement le nom des Racim.

Danseuse, Salon de 1922, Alger

Les premières oeuvres de Racim

Après avoir exposé une enluminure exécutée pour le livre d’Etienne Dinet, La vie de Mohammed, il refait en 1919 à Alger une exposition de miniatures dans le goût persan, celui-là qu’appréciaient ses amis et soutiens parisiens. Chasse persane correspond parfaitement à ce type d’oeuvres. Il y représente le prince Khusrau qui découvre au détour d’un chemin une jeune et belle femme occupée à se baigner, la princesse Chirine, personnages d’un roman persan du 12e siècle. Le parti pris persan se manifeste à travers le traitement des chevaux, des corps, des nuages, des couleurs, l’introduction de poèmes calligraphiés en nastaliq, le mode de signature et le type d’enluminure entourant la scène. On note cependant une volonté de se distinguer des miniaturistes persans par l’introduction, dans le fond, d’un édifice, à la manière des miniaturistes mogholes, et non d’un fond de rochers et d’arbres en fleurs, à la manière persane. De même remarque-t-on un désir de se détacher du modèle persan par l’organisation de l’espace interne de l’oeuvre : alors que les miniaturistes persans procèdent par plans superposés, il introduit la profondeur et y fait intervenir les jeux d’ombre et de lumière, notamment dans le plan d’eau situé devant l’édifice.

Un seul critique, R. d’Artenac, rend compte de cette exposition ; il voit dans l’enluminure (c’est-à-dire la miniature) de Racim une “précision”, une “ténuité presque impondérable des traits“, une “élégance des arabesques” et une “prolixité prodigieuse“. Il le félicite et l’encourage dans cette voie : “il faut louer, continue-t-il, Racim de revenir délibérément aux belles traditions des enlumineurs de la Perse et de l’Egypte qui furent des artistes étonnants de fantaisie, de verve, de prodigalité et d’invention (…). Voici un jeune maître qui devrait former école et rendre la vie à un art menacé de disparition prochaine“.

Un second critique, Edmond Go jon, qui n’écrit pas directement sur l’exposition, reprend l’analyse de R. d’Artenac sur le “bon” choix de la miniature, mais précise que si Racim veut être perçu comme un artiste et échapper aux critiques de ceux qui le condamnent par avance, il lui faut renouveler le genre : “Ainsi se trouve renoué, grâce à son roseau et à ses vives couleurs, aussi puissantes et aussi riches que celles qui recouvrent les ailes du papillon, du colibri ou de l’oiseau-lyre, ce chapelet de noms turcs, mongols ou persans, dont chaque grain évoque une oeuvre qui, par son éclat et son charme, surpasse la pierrerie. Nous pouvons attendre beaucoup de M. Racim. Et si nous avons un souhait à formuler, c’est de le voir, un jour, tenter l’évocation de la vie arabe en une suite d’enluminures où, depuis la naissance jusqu’à la mort, seraient retracés, avec leurs particularités, les moments les plus caractéristiques de la vie musulmane. Alors M. Mohammed Racim ne sera pas seulement le pieux artiste qui accommode à sa vision les thèmes éternels dont les grands miniaturistes de l’Orient ont déjà tiré de belles images. Il nous aura donné une oeuvre personnelle qui ajoutera à celle des vieux maîtres et fera mentir avec éclat ceux qui prétendent que l’art se meurt au pays musulman, comme la rose desséchée noircit et s’effeuille aux mains fatales des lépreux“.

L’argumentation paraît fondée : outre que Racim n’avait pas de public (on raconte qu’il avait offert la plupart de ses œuvres de l’époque à des personnalités pouvant intercéder en faveur de son frère emprisonné), ses pairs, les artistes, percevaient son oeuvre comme “inférieure” aux leurs.En effet, il était exposé dans la section dessin (la plus basse dans la hiérarchie des genres représentés au Salon des artistes algériens et orientalistes à Alger, la plus noble étant la section peinture) et n’était pas “sociétaire”, c’est-à-dire qu’il n’avait pas été coopté, tout se passant comme s’il était tout juste toléré au Salon.

Hussein Pacha, dey d’Alger, Salon de 1923, Alger

La rencontre avec Georges Marçais et les premiers salons

En 1919, Racim fait la connaissance d’un historien, Georges Marçais qui, s’étant dès 1906 spécialisé dans l’art musulman, venait d’être nommé titulaire de la chaire d’archéologie musulmane à la Faculté des lettres d’Alger, et qui était relativement marginal par rapport à ses collègues latinistes alors dominants dans l’université algérienne. Après avoir soutenu les idées de savants tels que Gaston Migeon et Henri Saladin qui affirmaient qu’il n’y avait d’art musulman qu’en Orient, Georges Marçais, influencé en cela par quelques savants et hauts fonctionnaires, avait changé d’optique et pensait, en 1919, qu’il y avait un “art de l’Occident musulman” (Afrique du Nord, Espagne, Sicile). Tous ses travaux seront dominés, dès lors, par la recherche de preuves pouvant argumenter cette thèse.

Cette reconnaissance d’un “Occident musulman” était notamment partagée par l’administration coloniale, qui avait créé en 1916 une bourse dite “hispano-mauresque” destinée à faire apprécier à de jeunes artistes l’art de ces régions. Certains témoins disent que c’est par l’intermédiaire de Georges Marçais que Racim obtient cette bourse. Il visite ainsi l’Espagne, principalement Grenade et Cordoue, capitales de l’Espagne musulmane. Puis Londres, où il est reçu par un spécialiste de l’Iran musulman, qui lui fait découvrir les miniatures des manuscrits conservés par la London School of Oriental Studies. Il se rend ensuite en Italie, où il visite Venise.

C’est à cette époque également qu’il rencontre le président (M. Klein) du “Comité du vieil Alger”, association qui se donne pour but la “sauvegarde du vieil Alger”, c’est-à-dire l’Alger pré-coloniale, à l’architecture musulmane, la Casbah. Cette association intervenait de diverses façons : elle signalait aux autorités les demeures qui devaient, selon elle, être classées monument historique ; elle organisait des conférences-visites dans la casbah ; elle éditait une revue, Les Feuillets d’El Djazaïr, où elle racontait l’histoire d’un raïs (capitaine corsaire), d’un dey (souverain de la régence d’Alger), d’un saint ou d’une demeure. Elle regroupait des gens de divers horizons, industriels, universitaires, fonctionnaires, qui étaient, par ailleurs, collectionneurs de tableaux ou de faïences arabes se rapportant à Alger, etc. Georges Marçais faisait partie de cette association, de même que les personnes qui constitueront, à partir de 1922-1923, le noyau du public de Racim.

A partir de 1919 environ, c’est auprès de Georges Marçais et du “Comité du vieil Alger” que Racim puisera son inspiration, tant au niveau des thèmes qu’à celui de la conception de la miniature. Marçais concevait la miniature comme un tapis devant être à la fois décoratif et symétrique : “Quel que soit le sujet traité, la composition à figures et à paysages doit rester une page ornementale, comme le frontispice d’entrelacs et de décor épi graphique. Les tons doivent s’y juxtaposer comme les émaux d’un cloisonné ou les verres d’un vitrail et ces tons ne peuvent être salis par les ombres. Le modelé – pas plus que la perspective, on ne saurait l’éliminer complètement – doit être discrètement suggéré par un gris suivant les contours. Le noir n’est pas exclu (…) (il) compte toujours comme ton (…) comme le bleu profond ou le violet sombre, (il est) un élément puissant de l’ensemble coloré… De même que dans la fresque, la tapisserie ou le vitrail, le plan général de cette ornementation d’une page de livre doit être maintenu de haut en bas. Si l’artiste connaît les lois de la perspective – et au 19e siècle, il ne peut les ignorer comme tel enlumineur persan du 15e siècle – il doit éliminer les lignes fuyantes ou tout au moins en restreindre l’importance, les exprimer sans les imposer à notre esprit, concilier dans son dessin l’esthétique traditionnelle de la miniature et les acquisitions que cinq siècles d’art occidental nous ont rendues nécessaires“.

D’après les dates d’exécution des miniatures, c’est dès 1919 que Racim produit des miniatures ayant pour thème l’Espagne andalouse et le vieil Alger, mais selon des manières différentes : soit très “européenne”, c’est-à-dire traitées comme l’aurait fait un peintre (perspective, clair-obscur, oppositions violentes), soit “européenne” conciliant (c’est-à-dire la manière la “persane” définition et de ce que doit être une miniature selon Georges Marçais).

Cependant, il ne les expose pas toutes ensemble en une seule fois. Il y a comme de la prudence de la part de Racim dans la présentation de ses œuvres au public et à la critique. En 1922, il présente au Salon, à Alger, surtout des miniatures où dominent les thèmes de l’Espagne andalouse dans un style “européen”, comme s’il s’agissait de prendre l’opposé du parti pris du Salon de 1919, où les thèmes et le style “persans” dominaient. Il n’oublie pas d’en montrer une dans ce goût, cependant Dans l’ordre esthétique, il s’agit d’un véritable bouleversement : les règles de la miniature persane ne sont plus respectées. On peut même dire que, s’il n’y avait le cadre enluminé, sa peinture aurait pu être une gouache, genre différent de la miniature et, en tous les cas, plus noble dans la hiérarchie picturale. La critique ne réagit pas.

En 1923, le Salon le coopte ; il en devient sociétaire ; mais les instances dirigeantes du Salon créent une nouvelle section : la section miniature et il expose à l’intérieur de celle-ci. Par rapport au Salon de 1922, il change le mode de présentation : outre le thème andalou dans le style “européen” du Salon de 1922, il expose également une oeuvre inspirée d’un thème arabe (La Bataille du Bedr) et une autre d’un thème algérois (Hussein Pacha, dey d’Alger) dans un style “européen”. Donc, seuls les thèmes sont modifiés par rapport au Salon de 1922. Deux types de critiques réagissent : le premier l’encourage à persévérer dans le genre de la miniature : “Voici de la miniature : Racim ! – Ça, c’est délicieux. Cet artiste, dans un genre très difficile, rendra de grands services à la rénovation de l’art indigène. Quelle belle chose que l’enluminure !“. Le second n’apprécie pas les œuvres exposées. Il le manifeste, cependant, de façon indirecte en valorisant des œuvres que Racim a déjà produites, mais non exposées : “(…) Racim se rattache (…) directement à notre époque par le choix de ses sujets ; se libérant du rigorisme de la religion musulmane, il sait être moderne sans cesser d’être traditionaliste, sans, rompre avec le passé millénaire de sa race”. Le même article mentionne des”amis” auxquels Racim offrait la primeure de ses miniatures : “Et de ces spéculations et de ces veilles, de ces méditations et de ce recueillement, naissent de lents chefs-d’oeuvre, qui conquièrent l’admiration du petit cercle d’amis auxquels l’artiste consent à en révéler la beauté chatoyante, la splendeur mystérieuse“.

Cet article est paru dans un hebdomadaire, L’Afrique du Nord illustrée dont le propriétaire était membre du “Comité du vieil Alger”. Un critique, encore vivant, ayant connu cette période, affirme que ce propriétaire figurait au nombre des premiers clients de Racim (début des années 1920). On peut donc supposer que cet article anonyme s’adressait à Racim pour lui suggérer d’exposer ce que ce cercle d’amis considérait comme “sa” manière. En 1924, au Salon, Racim expose deux miniatures : l’une inspirée d’un thème andalou mais dans un style visant à “traditionnel” concilier le “persan” et le “moderne”), et “l’européen” (le Splendeurs du Khalifat de Grenade, l’autre inspirée d’un thème algérois, mais dans un style “européen” (Idylle) (proche de la manière de l’illustrateur de Henri Piazza, Léon Carré). On saisit ainsi l’influence des remarques et des conceptions de Marçais et de ses amis du “Comité du vieil Alger”. C’est le succès pour Racim : d’abord vis-à-vis de ses pairs, les artistes, qui lui décernent la Médaille des Orientalistes qui récompense le meilleur orientaliste de l’année, pour Splendeurs du Khalifat de Grenade. Chez les critiques, Victor Barrucand, militant “indigéno-phile” (il s’était présenté aux élections municipales d’Alger sur des listes composées principalement d’autochtones musulmans), admire les deux œuvres présentées et les trouve “voyantes et nostalgiques” et d’une “précieuse poésie visuelle”. P. Fontaines, critique à L’Afrique du Nord illustrée, est plus réservé : après l’avoir félicité d’avoir “renoué une tradition interrompue depuis longtemps dans l’Afrique du Nord, celle des enlumineurs, des miniaturistes persans”, il qualifie cet art de “délicieusement musulman, dans la tradition de sa foi, dont il glorifie l’esprit en même temps qu’il s’y dérobe”. Ces éloges sont tempérés par des qualificatifs pouvant paraître, d’un point de vue artistique, ambigus, voire désobligeants : “œuvres vraiment délicieuses, charmantes et amusantes, que la postérité s’arrachera”.

Splendeurs du khalifat de Grenade, Salon de 1924, Alger

La montée de l’artiste

Racim accepte un contrat proposé par l’éditeur Henri Piazza pour l’illustration des douze volumes des Mille et Une Nuits. Il demande un congé illimité au Cabinet de dessin, auquel il était toujours rattaché et quitte Alger pour Paris, où il demeurera jusqu’en 1932. On peut comprendre ce départ de la façon suivante : le succès de Racim était limité et ambigu. Deux critiques rendent compte de son exposition ; l’un ne “compte pas”, car il émane d’un milieu trop acquis aux“indigènes” il émane : l’éloge milieu qu’il fait de Racim n’est pas d’ordre esthétique, mais plutôt politique. Le second célèbre sa manière, crie certes au “chef-d’oeuvre”, mais considère l’oeuvre du miniaturiste comme “amusante”. C’est surtout au titre de délégués d’une société artistique parisienne, la Société des Peintres orientalistes français, que les peintres vivant à Alger s’intéressent à l’oeuvre de Racim.

A partir de 1920, Racim commençait sans doute à avoir un public, mais ce public avait une particularité : le receveur des PTT, le négociateur en vin et l’éditeur-imprimeur qui achètent ses miniatures sont membres du “Comité du vieil Alger”. Ils ne les achetaient pas comme l’oeuvre d’un peintre original, mais plutôt comme un témoignage de l’Alger pré-coloniale. En revanche Paris, en la personne de l’éditeur Henri Piazza, proposait un travail d’une relative longue durée et, peut-être, une carrière parisienne.

Bien qu’étant à Paris, il expose en 1926 à Alger, mais dans un autre Salon (le Salon de l’Union artistique de l’Afrique du Nord), concurrent de celui dans lequel il exposait jusqu’en 1924 qui était plutôt réservé aux amateurs. Il présente deux miniatures du même type que celles qui avaient été exposées en 1924 : La Danse du Sabre et la Flotte de Barberousse devant Bougie. Si la première peut être assimilée à Splendeurs du Khalifat de Grenade, tant par le thème que par le style, la seconde est proche de Idylle, dans son principe. Au lieu de subir l’influence de Léon Carré, comme dans Idylle, Racim s’inspire ici des peintres ayant visité la régence d’Alger (16e siècle).

Idylle, Salon de 1924, Alger

La danse du sabre, Salon de l’Union artistique de l’Afrique du Nord, 1926, Alger

La critique réagit de façon plutôt négative. Certes Victor Barrucand qualifie les deux miniatures de “merveilles”. II souligne que Racim est “seul dans la section des miniatures orientales” et ajoute qu’il “le serait encore avec des concurrents et ne craindrait aucun voisinage dans aucune exposition spécialisée”. Plus loin, après l’avoir comparé aux enlumineurs d’Asie, il poursuit la comparaison en imputant à Racim “leur patience, leur ferveur – et sans doute un peu trop d’habileté, si le parfait métier peut être un défaut”. Ainsi, tout se passe comme si chaque éloge était soit minimisé, soit contrebalancé par une critique, tout éloge véritable étant exclu. De plus, si Victor Barrucand fait référence à une “section des miniatures orientales”, il assimile plus loin Racim à un enlumineur, c’est-à dire à un ornemaniste. G. S. Mercier annonce clairement le type de miniatures de Racim qu’il aime et qu’il défend : “les miniatures de M. Racim sont de vrais bijoux nés sous la main artiste et patiente d’un orfèvre”. Quant à la Flotte de Barberousse devant Bougie (style “européen”), il lui trouve une “certaine ampleur de facture et de composition” et ce “malgré ses proportions immenses”. Il ajoute, comme s’il avait voulu qu’elle fût faite autrement, qu’elle “fourmille de détails charmants”, montrant ainsi sa préférence pour le “détail”, c’est-à-dire pour le travail et non pour cette sorte de volonté d’exploser, de voir grand, qu’impliquent les termes “proportions immenses”.

Au cours de la même année, Racim reçoit une commande d’un médecin, anciennement installé à Alger, et lui propose une miniature, Intimité musulmane, qui traite un thème algérois dans le style “traditionnel/moderne” qui avait fait son succès à Alger en 1924. La réaction enthousiaste de son client oriente de façon décisive ses choix proprement esthétiques. C’est en effet la première fois qu’est jeté sur son oeuvre un regard purement esthétique et que ne sont pas contestées ses qualités d’artiste au sens occidental du terme. “Nous trouvons votre enluminure exquise et nous ne cessons de l’admirer dans l’ensemble et dans le détail”, écrit le docteur Labrosse. “Vous avez un grand talent, Monsieur. Vous êtes un artiste doublé d’un poète – un créateur – et nous sommes heureux et fiers d’avoir une oeuvre de vous. Le tableau d’intimité musulmane est d’une conception très heureuse et le cadre dans lequel vous l’avez placé est d’une luminosité et d’une harmonie qui en font encore valoir le charme. Merci d’avoir, avec tant de bonheur et de conscience, répondu à notre désir”. Le docteur Labrosse avait entendu parler de Racim par l’intermédiaire d’un journaliste, E.Violard, qui intervenait surtout pour défendre “l’art indigène” (tapis, broderies, meubles sculptés) et pour demander qu’on accorde à ces œuvres un statut “artistique” et non “industriel”, comme le voulaient certaines catégories d’amateurs (notamment certaines dames pa tronant les ouvriers “indigènes”).

Juste après la lettre du docteur Labrosse, félicitant et encourageant Racim à poursuivre dans la voie d’Intimité musulmane (tant dans le thème que dans le style), E.Violard écrit à Racim les mots suivants : “Labrosse m’a écrit dès la réception de (votre) enluminure pour me manifester la joie qu’il a éprouvée en voyant ce morceau magnifique : ‘L’enluminure de Mohammed Racim, me dit-il, est encore plus belle que nous l’espérions. Racim est un artiste de premier rang, comparable aux plus grands enlumineurs persans. Je ne sais si je serai capable, par des mots, de te donner une idée même approximative de la composition. J’essaie d’être plus (heureux ?) en t’en voyant un croquis plus ou moins juste ; malheureusement, il ne te rendra pas la beauté des personnages, la richesse de leurs costumes, des coussins et du tapis, ni la finesse des détails et l’harmonie générale de l’oeuvre, que je ne cesse d’admirer’. J’ai tenu, mon cher Ami, à vous faire part du légitime enthousiasme qu’a éprouvé mon vieil ami Labrosse, et qui est partagé par tous ceux qui savent apprécier votre très grand talent, entre autres par un peintre très réputé, qui est venu me voir dans mon ermitage de la Trappe, mon bon Ami Marquet, que vous connaissez et qui fait de l’artiste que vous êtes le plus grand éloge“. Il ajoute : “J’y joins mes plus sincères compliments et tous mes souhaits pour les succès futurs que vous méritez si bien. Quand je pense que ces brutes du Gouvernement général n’ont su apprécier votre oeuvre ! Quelle honte et aussi quelle colère j’en éprouve et que je veux exprimer dans un article prochain que je ferai paraître dans un journal parisien“.

Flotte de Barberousse devant Bougie, Salon de l’Union artistique de l’Afrique du Nord, 1926

Si Racim avait déjà représenté la société “indigène”, par exemple dans Idylle, dans Hussein Pacha, dey d’Alger, elle n’était jusque-là pensée qu’en tant que thème, c’est-à-dire uniquement comme un élément “artistique”. Dorénavant Racim fait sienne cette image de “peintre de la réalité indigène” en donnant à la miniature un “contenu” explicite, “maghrébin” : “Mohammed rêve de réaliser la miniature maghrébine, locale autant que possible, d’illustrer les ouvrages orientaux célébrant l’Algérie et de dépeindre des scènes du vieil Alger si bien étudiées par M. Klein“. En septembre de la même année, Intimité musulmane est prêté par le docteur Labrosse pour figurer dans une exposition à Vienne. La critique en rend compte favorablement, ce qui conforte Racim dans la représentation qu’il se fait de lui-même. Entre 1926 et 1930, il s’attelle à finir la décoration des Mille et Une Nuits et produit des œuvres dont bon nombre s’inspirent de sa nouvelle conception esthétique (miniature maghrébine). En 1930, son oeuvre acquiert une dimension nouvelle que lui apporte la consécration du Musée national des Beaux-arts d’Alger qui fait l’acquisition de deux de ses miniatures.

Cependant, son oeuvre continue à être perçue de manière ambiguë par la critique algéroise, aussi bien en ce qui concerne les conditions d’entrée des miniatures au musée qu’en ce qui concerne leur statut à l’intérieur de l’institution. L’initiative de l’achat des miniatures de Racim ne vient pas du conservateur, mais des autorités politiques : l’année 1930 correspond à la célébration du centenaire de la conquête d’Alger, qui avait été très mal perçue par la communauté “indigène”, même au sein des franges sociales qui toléraient le mieux la situation coloniale.

D’autre part, consacrée par son Salon de l’Union artistique de l’Afrique du Nord, 1926 entrée au musée, l’oeuvre occupe cependant un statut très bas dans la hiérarchie des œuvres exposées qui se traduit par la présentation peu valorisante qui en est faite. Le peu d’estime dans lequel le conservateur tenait, en effet, Racim ne résulte pas d’une hostilité personnelle à son égard, mais bien plutôt d’une conception bien arrêtée de ce qu’était “l’art” légitime, le sommet étant constitué par la Renaissance, tandis que la peinture moderne était représentée par l’impressionnisme,; quant à l’orientalisme, seul le 19e siècle trouvait grâce à ses yeux.

A Paris, Racim expose très peu et sans succès ; au point de solliciter l’aide de son ami, Prosper Ricard, installé au Maroc depuis 1914-1915 en qualité de chef du Service des arts indigènes, pour lui demander d’attirer sur lui l’attention des journalistes parisiens en écrivant des lettres à ses “amis et connaissances” : “Parmi ces messieurs, il est quelques journalistes, ainsi que vous le désirez ; mais la plupart sont des connaissances que je serais très heureux d’orienter sur vous. (…) Je fais pour le mieux, regrettant de ne faire davantage“. Les lettres semblent avoir eu quelque effet car, peu de temps après, Racim expose des miniatures au Musée Galliera, vraisemblablement dans le cadre d’une exposition d’art musulman regroupant tapis, cuivres, manuscrits, etc., comme semble le suggérer un entrefilet de presse : “A l’exposition, actuellement ouverte au Musée Galliera, on remarque, entre autres beaux objets, toute une série de miniatures arabes…“. Les oeuvres de Racim ne sont signalées qu’à travers un très bref article paru dans un quotidien parisien qui les assimile à de “beaux objets” dignes “des plus riches manuscrits enluminés du Coran”, et les considère en fait comme des objets décoratifs, dont la finalité est d’embellir un manuscrit. Cette exposition peut être considérée comme une sorte d’échec, même si Prosper Ricard écrit à Racim, après l’exposition, que quelques spécialistes parisiens le tiennent en haute estime. Leur appréciation est peut-être de circonstance et procède sans doute plus du souci de ménager Prosper Ricard, chef du Service des arts indigènes au Maroc, “spéialistes” qu d’une ne répondent réelle conviction pas à Racim, : les specialistes ne répondent pas à Racim mais à Ricard. Tout ceci, donc, ne contrebalance pas les déboires de Racim auprès de la critique : “Je me fais une joie (…) de vous adresser copie (…) des cinq premières réponses à mes lettres du 3 février. Quatre d’entre elles et particulièrement celles de M. Raymond Koechlin, Henry d’Allemagne, Armenag Bey Sakisian, sont d’un très vif intérêt. II me plaît d’en constater la spontanéité et la compétence. Un fait est dès aujourd’hui acquis, c’est que votre exposition n’aura pas été inaperçue des spécialistes, et c’est quelque chose par les temps qui courent“.

En mai 1932, Racim, peut-être grâce à des relations, expose dans une galerie parisienne des oeuvres où domine la “miniature maghrébine” (thèmes du vieil Alger ou de l’Espagne musulmane et style “traditionnel/moderne”). Cette exposition rencontre un certain succès auprès de personnalités politiques et savantes parisiennes : “Monsieur Mohammed Racim, notre hôte depuis deux ans à la villa ‘Lafayette’, est de retour parmi nous après un mois d’absence motivé par une exposition de ses oeuvres à Paris où l’élite parisienne lui a réservé le chaleureux accueil que justifient à la fois son savoir et son talent. Les visites de M. Lyautey, de MM. Louis Barthou, Maurice Violette, K. Ben Ghabrit, tous les conservateurs des Musées nationaux, etc., ont été pour lui un très précieux témoignage“.

Intimité musulmane, commande du Dr Labrosse, 1926

Ce relatif succès n’est pas uniquement mondain. La critique parisienne s’intéresse aussi à l’exposition et si elle ne lui consacre pas de longs articles, les signatures émanent de critiques relativement importants. Les avis sont cependant partagés. Raymond Lecuyer le loue pour avoir transformé la miniature, “technique”, “métier”, en “art” : “Mohammed Racim a demandé des exemples et des secrets à l’art persan et, maître d’une technique dont l’Asie a poussé si loin la perfection, il s’est appliqué à traduire dans ce langage précieux et subtil des scènes de la vie nord-africaine d’hier ou d’aujourd’hui. Le résultat de cette entreprise est fort savoureux. L’artiste a su éviter l’écueil du pastiche“. Plus loin, il poursuit : “Sa patience et sa virtuosité – qui sont considérables – ne nuisent pas à une certaine fraîcheur de fantaisie et de poésie qui est en lui ; sa probité archéologique ne glace pas son invention, qui reste souple et spirituelle, et son sens de la composition fait de telle ou telle de ses miniatures d’amples tableaux (…). Mohammed Racim est intéressant parce qu’il n’a pas seulement une main merveilleuse qui semble ignorer les difficultés ; il est vraiment peintre par son sentiment de la couleur. Ses hardiesses sont si heureuses qu’on ne les remarque qu’à la réflexion“.

Parmi l’ensemble des critiques portant un intérêt à Racim, Raymond Lecuyer est le seul à tenir un discours esthé tique (“langage”, “sens de la composition”, “invention”, “hardiesse”) conforme à l’intention esthétique de Racim. Les autres le tiennent, par contre, pour un artisan d’art ou de luxe. Camille Mauclair écrit par exemple dans Le Figaro : “(…) un artiste algérien, Mohammed Racim, présente une suite d’enluminures orientales d’un travail parfait, d’une riche invention décorative, d’une grâce, d’un goût, d’un savoir et d’une patience qui sont aujourd’hui des paradoxes et dont on le félicitera d’autant plus“. Philippe de Parisis, de la même façon, le dépeint dans Gringoire comme un artisan issu d’une lignée d’artisans : “II a de qui tenir : son grand-père était enlumineur sur verre à Alger, son père sculpteur sur bois et sur cuivre“. Ses œuvres sont des images s’attachant à “l’histoire, aux mœurs et aux paysages de l’Algérie“, “curieuses”, c’est-à-dire bizarres, étranges. Ou encore Louis de Lutèce dans le Journal de l’Hôtel Drouot le perçoit comme un orfèvre : les termes employés à son égard en font foi : “précieuses”, radieuses”, “goût”, “délicatesse”, “habileté”, “patience”, “distribue somptueusement”, “richesses”, les “gemmes et ors les plus rares”, “labeur”. Racim vend peu d’œuvres, et il exposera les mêmes miniatures une année plus tard à Alger.

Comment réagit-il à son demi échec auprès de la critique et à son échec “commercial” ? Une lettre, que lui adresse son ami Prosper Ricard, laisse entendre qu’il détient une sorte de conviction quant à son “art” et à la voie qu’il a trouvée et qu’il se juge incompris. Le ton employé par Ricard dénote bien un moment d’amertume chez Racim : “Je ne m’étonne pas de l’impression que vous avez de la vulgarité générale. Croyez-vous qu’il n’en a pas toujours été ainsi ? Il se peut que la masse ait quelque peu changé. Mais il se peut que vous-même ayez changé aussi, que vous soyez devenu plus difficile. Il en est ainsi de tous les perfectionnements : un beau jour on se retrouve tout seul”. Pour effacer la déception provoquée chez Racim par l’accueil fait à son oeuvre, Prosper Ricard lui propose d’adapter le type d’œuvres au type de clients : “Puisque les hommes n’ont plus la force ou les moyens de payer comme il convient des œuvres pleines et complètes, pourquoi n’essayeriéz-vous pas de leur servir des plats moins résistants ? Je ne veux pas dire par là qu’il faille moins travailler (…), mais je pense que dans un tableau vous pourriez essayer de mettre moins de choses, de faire plus petit, de restreindre, de présenter des anecdotes bien senties, sans cadre enluminé. Les grandes compositions, telles que vous les avez faites jusqu’ici, devant être des synthèses destinées aux clients exceptionnels. Simple suggestion (…). Réfléchissez à tout cela“.

La critique parisienne n’est pas la seule à porter un intérêt à Racim. En effet, des partis ou des hommes politiques “indigènes” écrivent sur lui ou lui écrivent pour l’encourager dans son “art”. En juillet 1932, la revue Ech Chihab, organe du mouvement réformiste, lui consacre un article où elle donne à son oeuvre une connotation politique, voire même militante ; Racim y est décrit comme un “peintre musulman algérien qui a haussé bien haut la tête de l’Algérie musulmane et arabe, grâce à cet art qui est l’inspiration de la beauté et au moyen de ses peintures originales où il a étalé les plus brillantes et les plus belles pages de la civilisation islamique, pages de gloire et de fierté en ce monde“. Son ami, le docteur Tamzali, délégué financier, lui écrit : “Je te félicite (…) pour tes succès auprès de Emir El Mouminine (dernier sultan de Constantinople qui avait commandé son portrait à Racim et dont la satisfaction fut telle qu’il lui décerna une décoration). Tu fais honneur à l’Islam algérien“.

En décembre 1932, L’Afrique du Nord illustrée, sous la plume de G. S. Mercier, publie sur Racim un long article dont le but semble être de répondre aux hommes politiques “indigènes” : “Le retour du Khalife Abderahman, écrit G. S. Mercier, forme une composition ravissante (…) dont le cachet archaïque se trouve contrebalancé par une conception franchement moderne du sujet. C’est justement ce rapprochement savoureux qui fait l’agrément et la valeur des dernières oeuvres de Racim“.

Entre juin et décembre 1932, Racim retourne définitivement en Algérie, à contre-coeur, semble-t-il. En effet, l’éditeur d’art Piazza s’étant retiré, le nouveau patron ne renouvelle pas le contrat de Racim qui aurait préféré rester à Paris malgré le risque d’une “carrière” artistique parisienne sans éclat A Alger, une librairie-galerie, Soubiron, accepte qu’il expose les œuvres qu’il avait présentées à Paris un an auparavant C’est un succès auprès des collectionneurs qui lui achètent toutes ses miniatures. Faut-il y voir les effets d’une certaine consécration due à son séjour parisien ? “Si j’en crois la Dépêche Algérienne du 26 février, lui écrit Prosper Ricard, votre exposition a eu le plus grand succès, si grand même, que vous avez tout vendu. Vous dirai-je que cette nouvelle me comble de joie ? De très grande joie. Les amateurs algérois se décident enfin à apprécier votre grand talent, à goûter le charme qu’ils ont de vous posséder, à vous encourager enfin”.

Galère, type d’oeuvres exposées en 1932 et 1933

Ce succès auprès du public est dû aussi certainement à la nouvelle configuration de sa clientèle. En 1933, celle-ci ne recouvre plus ce petit noyau d’amateurs du début des années 1920, décrit plus haut. Sa clientèle est à la fois européenne et “indigène”. Ses clients “indigènes” se recrutent essentiellement parmi les commerçants et les petits industriels. Ils ont la particularité d’être à la fois “francisés” et “arabisés” ; ils fréquentent les mêmes lieux que les “libéraux” européens qui préconisent une émancipation des “indigènes”. Une part de ce public a, en outre, la particularité de s’intéresser à Racim en tant qu’artiste “pur”, comme en témoigne un collectionneur à la galerie Soubiron : “Je suis un grand admirateur du miniaturiste Mohammed Racim qui expose chez vous en ce moment. J’avais même à la galerie Ecalle acheté deux de ses miniatures. L’Argus de la Presse m’envoie les articles de presse à son sujet. Je voudrais recevoir le catalogue de votre exposition et également les reproductions photographiques s’il y en a comme cela a lieu quelquefois. De plus, je vois sur l’un des articles la reproduction d’une miniature qui ne figurait pas chez Ecalle mais qui semble être le pendant de la Flotte de Barberousse devant Alger. Elle a paru dans Alger Etudiant du 23 février et sur un papier violet. Peut-on avoir cette reproduction entière, car elle semble avoir été coupée en son milieu. D’autre part, M. Vict Barrucand semble intituler cette miniature la Flotte de Kheireddine Barberousse devant Alger. Il semble donc, comme je le dis plus haut, que cela soit un pendant, car j’ai la reproduction de celle qui était chez Ecalle et qui a paru dans l’un de vos illustrés, L’Afrique du Nord illustrée. (…) D’ailleurs, par votre catalogue, je me rendrai compte de la totalité des oeuvres exposées, ayant conservé la liste faite par la Galerie Ecalle à Paris. Je désire surtout savoir quelles sont les nouvelles miniatures exposées“.

La critique lui réserve un accueil plutôt favorable, même s’il est vrai que les interprétations varient d’un commentateur à l’autre. Lataillade voit dans son oeuvre une image exacte de l’âme arabe : “D’ailleurs, la valeur de l’oeuvre n’est pas toute dans la subtilité des lignes, la grâce des coloris. Elle fixe encore dans leur détail exact des coutumes, des mœurs déjà en voie de se transformer, sinon près de disparaître“. Cette image n’est pas seulement le produit d’une interprétation du critique Lataillade, elle est voulue par Racim qui lui aurait confié : “Cet intérieur mauresque existait il y a vingt ans. Peut-on voir le même aujourd’hui ?“. G. S. Mercier le qualifie de “peintre miniaturiste”. Il n’est pas peintre ; il n’est pas miniaturiste. Il a un statut hybride. Sa “miniature” est définie comme “un grand tableau en réduction” et comme pour montrer à quel point ce qu’il pense est sincère, il ajoute : “(…) chacun fait un portrait poussé et terminé – comme nous pouvons le voir dans le Sacre de Napoléon de Daniel, par exemple“. Mercier semble avoir compris le désir de Racim d’être perçu comme un artiste “pur”, mais sa définition implicite de l’art “pur”, légitime (“un grand tableau”), et peut-être aussi le succès rencontré par Racim auprès des hommes politiques “indigènes” font qu’il ne peut que le classer comme “peintre miniaturiste”. La Pagerie le perçoit comme un artisan ; il insiste sur le temps de travail incorporé dans les œuvres : “Racim, des mois durant, se perd les yeux sur des motifs (…) qui émerveillent l’examinateur à la loupe la plus difficile“. Ses œuvres ne sont pas simplement artisanales, c’est-à-dire utiles ; elles appartiennent à une catégorie supérieure, celle des biens de luxe : ‘Toutes les phrases serties de gemmes resteraient toujours inférieures aux expressions infinies de cet art patient qui détonne en nos jours de rapidité“. Si, sur le fond, l’article peut paraître désobligeant, son ton général est très élogieux : “Mohammed Racim : un nom déjà grand qui restera dans les annales artistiques de l’Afrique du Nord“. Ou bien encore : ‘Toutes les pièces ici exposées sont de musée…“. Ceux qui écrivent au sujet de Racim appartiennent à la catégorie de ceux “qu’artiste” qui ; ils s’opposent croient en à lui ceux en qui tant l’ignorent ou le méconnaissent : “On n’a pas le droit, écrit Victor Barrucand, de l’ignorer (Racim) ou de méconnaître son rang dans le classement qu’on peut faire des valeurs algériennes“. Le succès auprès du public et auprès de la critique algéroise était, semble-t-il, fragile comme l’indique la conclusion d’une lettre adressée par Ricard à Racim : “Confirmez-moi vite tout cela…“.

L’indifférence dans laquelle il était tenu par une partie des agents du champ artistique et l’absence d’unanimité de la critique algéroise à son propos le poussent à demander sa participation au concours organisé par le gouvernement général de l’Algérie en vue de remporter le “Grand prix artistique de l’Algérie”. Il bénéficie certainement d’une dérogation de la part des autorités politiques, puisque la limite d’âge était de 35 ans, alors que Racim en avait 37. Les autres participants étaient tous élèves d’écoles des Beaux-arts et, pour certains, anciens pensionnaires de la Villa Abdel Tif, une maison des artistes, créée en 1907 à Alger.

Le jury, présidé par le recteur de l’Académie d’Alger, René Hardy, propose, à l’unanimité, Mohammed Racim pour le Prix. Le Gouverneur général, Jules Cardes, “(ratifie) ce choix, heureux de pouvoir consacrer l’art subtil et délicat de M. Racim, qui est rénovateur des plus remarquables de l’art des enluminures arabo-persanes“. C’était la “première fois que le Grand prix artistique de l’Algérie (créé quinze ans plus tôt) (était) attribué à un indigène algérien“. Le choix des officiels de couronner l’oeuvre de Racim résulte moins de la volonté de récompenser une oeuvre artistique, au sens strict, que du désir de montrer que les autorités coloniales pouvaient reconnaître le fait “indigène” et lui faire une “place” dans la société coloniale. Et ce, devant la volonté de plus en plus affirmée des partis “indigènes” de gérer leur propre destin social.

La critique souligne la justesse du choix officiel. Certains, comme Robert Randau, vont jusqu’à demander que le “gouvernement général (protège) tout particulièrement cet artiste (qui est) unique à ce jour dans le monde musulman“. On comprend ici l’intérêt, souligné par Randau, à “protéger” Racim : la France acquerrait une sorte de légitimité, au sein du monde musulman, en préservant l’unique représentant d’une de ses formes de culture. L’existence de partis politiques “indigènes” n’est pas l’unique raison qui a poussé les officiels à choisir Racim pour le prix artistique. Sans doute la pression exercée sur eux par des fractions dominées de la classe dominante y est aussi pour quelque chose : “Racim, Grand prix artistique de l’Algérie ! (écrit un rédacteur d’Alger Etudiant). Cela nous réconcilie avec les jurys officiels et les distributions de prix. Et c’est un honneur pour notre pays que de voir décerner ses récompenses à un tel artiste“.

La Toilette de la mariée, type d’oeuvres exposées en 1932 et 1933

C’est à cette période (fin 1933-dé but 1934) que Racim est nommé professeur à l’Ecole des Beaux-arts d’Alger. Un témoin affirme qu’il l’a été grâce à l’intervention de son ami Georges Marçais. Mais Racim est obligé de partager ce poste avec un autre professeur et il n’y enseigne que la ronde-bosse, c’est-à-dire une des disciplines situées au bas de la hiérarchie des genres enseignés à l’Ecole, alors qu’il désirait, selon le témoin, enseigner la miniature ; mais cette dernière était perçue, par l’Ecole, comme relevant de la catégorie des arts appliqués et n’étant pas digne d’être enseignée dans ce lieu dédié aux Beaux-arts.

Fort sans doute de son ennoblissement récent (prix, nomination comme professeur, succès commercial…), Racim expose, au Salon des artistes algériens et orientalistes, en janvier 1934, outre des oeuvres dans sa manière “maghrébine”, des miniatures d’un goût plutôt “moderne”, où ce sens de l’équilibre qui l’avait fait apprécier cède la place à un souci de s’exprimer de manière moins “sage”, plus contrastée. Si le Salon l’accepte au point de l’admettre au sein de la section peinture, la plus noble dans la hiérarchie des genres représentés, la critique algéroise, en revanche, l’ignore. Deux mois plus tard, en mars 1934, Racim expose, au Salon de l’Union artistique de l’Afrique du Nord, deux miniatures de style assez “moderne”, tant dans les thèmes traités inspirés des héros des livres illustrés par Dinet (et non plus les thèmes algérois) que dans la facture (où il ne respecte plus cet équilibre qui l’avait fait célébrer). Tout se passe comme s’il cherchait à échapper à son statut hybride d’artisan d’art en éliminant de son oeuvre* les éléments propres à faire l’objet d’une telle perception. La critique ne réagit pas. En novembre de la même année, il expose à nouveau dans une galerie ; nombre des ses miniatures sont de facture assez “moderne”, bien que sa manière “maghrébine” soit également représentée. Racim n’est plus aussi “sensible”, comme dans les années 20, période précédant son départ pour Paris, aux réactions de son public et aux images qu’il lui renvoie ; contrairement à cette époque où il changeait très facilement sa manière, il semble à présent prendre plus de temps avant de modifier quoi que ce soit dans ses positions esthétiques.

La critique algéroise ne reconnaît pas cette manière “moderne” et s’attache, dans sa majorité, à célébrer “sa” manière qui est tout empreinte d’équilibre ou bien elle le loue pour sa juste représentation du vieil Alger ; ce qui revient à le cantonner dans un rôle mineur : celui de peintre traditionnel d’Alger. Aboulhak écrit : “Pour nous, Racim n’est pas seulement le peintre incomparable, l’artiste sans égal, l’ouvrier prodigieux ; il est surtout l’homme qui réussit ce miracle : demeurer continuateur tout en étant novateur“. P. L. Gannes analyse son oeuvre de la même façon qu’ Aboulhak et, comme pour l’encourager à poursuivre dans cette manière qu’il apprécie particulièrement, il établit une comparaison valorisante : “Par certains côtés, Racim évoque fortement les admirables quattrocentistes brugeois, bolonais et florentins : même souci de somptuosité, de précision dans le détail, d’éclat dans les coloris“. Lucienne Crespin-Barrucand, veuve de Victor Barrucand, va dans le même sens quand elle écrit : “Nous pensons précisément aux émaux limousins, conservés au Louvre, sous les vitrines de la Galerie .. d’Apollon, au milieu des reliquaires et des crosses d’évêque chantournés et sur lesquels on se penche en oubliant l’heure et les salles voisines“. Le caractère défensif qui marque certains des jugements de Lucienne Crespin-Barrucand sur Racim est révélateur de l’attitude de plus en plus hostile que lui témoignent les membres de certaines fractions de la classe dominante : “Qu’on n’en doute point, l’oeuvre de Mohammed Racim (…) a le pouvoir d’annuler toutes les disputes d’école et de rallier tous les suffrages (…). L’art dont Mohammed Racim se réclame échappe aux conditions du temps ; il vient de loin, de Chine peut-être, par la Perse et l’Inde ; il n’a cessé de se renouveler toujours semblable à lui-même et de satisfaire sans défaillance aux besoins spirituels“.

Noces dans le Sud algérien, type d’oeuvres exposées en 1934

Progressivement, ceux qui écrivent à son sujet semblent le faire moins pour des considérations d’intérêt esthétique que pour des raisons politiques. L’évolution rapide de la situation politique en Algérie et la volonté de plus en plus patente des “indigènes” de s’autonomiser (on pense à l’apparition, au début des années 30, de termes tels que “watan”- patrie, “oumna” – nation) obligent à prendre parti. Quand certains critiques envisagent pour lui une autre voie esthétique que celle de la miniature, c’est pour aussitôt le confiner dans un genre de même catégorie : “Ajoutez, et l’on n’y prend pas assez garde à son sujet, que la plupart de ses miniatures supporteraient fort bien des agrandissement considérables ; on s’extasie sur la minutie de leur travail sans s’aviser qu’ainsi conçues elles n’amenuiseraient pas une grande décoration murale“. Le même auteur ajoute, indiquant par là à la fois l’ambiguïté et la fragilité de la relation existant entre le gouvernement général et Racim : “De là à ce que nos répartiteurs officiels de commandes attribuent à Racim quelque surface de nos palais édilitaires en mal de décoration, il y a, hélas, loin, et je le déplore profondément“. C’est vers 1934-1935 que Racim se lie d’amitié avec Gabriel Audisio, ami de Camus et figure, comme lui, du mouvement “méditerranéiste” qui avait vu le jour au tout début des années 30 et qui s’était rebellé, tant en littérature qu’en peinture, contre l’orientalisme dominant et le “latinisme”. Cette rencontre va l’influencer, pour un temps, et le pousser à s’essayer à un autre genre que la miniature, la gouache avec laquelle il traite des thèmes algérois et entend ainsi faire oeuvre de peintre à part entière. En appliquant ses “audaces” esthétiques à des domaines autres que la miniature à laquelle elles se limitaient jusque-là, il entend signifier qu’il est autre chose qu’un miniaturiste, représentant d’un genre mineur, même si ce type de production lui confère, aux yeux de certains critiques, la qualité d’artiste.

Outre le fait qu’il expose, à cette époque, dans les sections “nobles” des Salons algérois, il obtient une forme de reconnaissance de sa compétence en matière de jugement artistique par sa nomination par la Société des artistes algériens et orientalistes comme membre suppléant du jury de son Salon de 1935, pendant que l’autre grand Salon, concurrent du premier, l’Union artistique de l’Afrique du Nord, le nomme membre titulaire du jury et membre de la “Commission chargée de l’attribution des récompenses“. Il occupe donc, de plus en plus, une position relativement élevée dans le milieu artistique local, qui se traduit également par le fait que ses œuvres se vendent dans de bonnes conditions. Mais cette position élevée ne le prémunit pas entièrement contre le risque d’être mal compris ou mal interprété, comme en témoignent ces mésaventures où certains clients s’informent du temps qu’il a passé sur une oeuvre, ou lui demandent d’exécuter, à nouveau, une de ses œuvres qui a eu du succès. C’est notamment à ce moment-là que le recteur de l’Académie d’Alger, René Hardy, lui commande un portrait si apprécié qu’il suscite d’autres commandes de la part de personnages officiels de l’administration coloniale.

Portrait de M. le Recteur Hardy, Salon de 1935, Alger

Voulant présenter sa nouvelle manière, les gouaches “algéroises”, il choisit pour lieu d’exposition Paris plutôt qu’Alger, dans l’intention sans doute d’éviter de prendre des “risques” étant donné l’interprétation de plus en plus politique de son oeuvre et l’attitude de la critique algéroise à son égard. Il expose donc à Paris à la Galerie Exalle, rue du Faubourg Saint-Honoré, ses nouvelles œuvres accompagnées de miniatures. Les confidences qu’il fait à Jean Kervil, dans Paris-Midi, confirment son besoin de trouver une ambiance plus sereine que celle qui règne à Alger pour présenter sa nouvelle manière : “Pourquoi vous le cacher, dit-il à Kervil, puisque, aussi bien, vous le devinez ? A Alger, pendant l’exil qui m’a pesé, j’ai retracé toute l’époque des corsaires barbaresques. Sans doute, je me trouvais dans l’ambiance, mais quelque chose manquait : c’était l’inspiration. Je suis venu la chercher à Paris…“. “L’inspiration” désigne les conditions idéales propices au travail de l’artiste, qui, faisant défaut à Alger où il a dû lutter, semblent se trouver réunies à Paris, ville qui, malgré tout, à ce moment, pouvait lui apparaître rétrospectivement comme lui ayant permis de réussir et lui ayant donné le plus de satisfactions. En outre, le Paris de 1936, moment où il expose chez Ecalle, est celui du Front populaire, un Paris différent de celui qui l’avait obligé à partir en 1932.

La critique parisienne rend compte de son exposition, mais ne voit en lui, pour la majorité, que le créateur de la “miniature algérienne”. Les oeuvres que l’on cite surtout sont les miniatures. Quant aux gouaches et aux fresques, elle n’en parle pas ou peu, faisant usage pour les qualifier de formules prudentes (“intéressant”). Un critique de L’Echo de Paris intitule son article “Un artiste arabe à la fois traditionnel et novateur“. Le critique de La Nouvelle Dépêche, quant à lui, titre son article : “L’art algérien de miniature” et insiste sur l’image de Racim comme inventeur d’un “art” : “M. Racim s’est inspiré de la miniature persane et l’a adaptée pour créer la miniature algérienne qui n’avait jamais existé“. André Salmon, manifestant le plaisir évident qu’il éprouve à voir Racim transgresser le principe de l’interdit de la figure humaine, écrit : “Laissons après cela Mohammed Racim, interprète de la figure humaine, se débrouiller avec les sages de sa mosquée“. Jean Kervil, cité plus haut, le qualifie, dans Paris-Midi, de “créateur de la miniature algérienne”.

Seul parmi ces critiques, son ami Gabriel Audisio voit en lui un “artiste éminent (…) qui n’a pas dit son dernier mot“, tant au niveau de la miniature, qu’il assimile à un tableau, qu’au niveau de sa nouvelle manière, la gouache, sur laquelle il insiste : “(…) sans rien renoncer de ce qui fait spécifiquement la miniature, une miniature de Mohammed Racim joue en même temps, et avec un bonheur (qu’on me passe le mot), sur le tableau du tableau. D’autre part, il nous montre ici une tentative d’adaptation de l’imagerie orientale aux ressources de la gouache qui mérite d’être prolongée et suivie avec attention“. Cette critique “artistique” de Gabriel Audisio se double d’un plaidoyer politique en faveur de “l’union des civilisations” : “Peut-on dire, pour conclure, que le ‘cas’ de Mohammed Racim doit être célébré ? Une pareille alliance de tous les raffinements esthétiques de la culture occidentale et des ancestrales leçons de la culture islamique nous persuade que l’union des civilisation n’est pas une chimère”.

L’exposition de la Galerie Ecalle ne peut être considérée comme un succès par rapport à ce qu’en attendait Racim, à savoir une célébration de sa nouvelle manière, qui lui aurait permis de se réaliser comme artiste “pur”, sans être marqué notamment sur le plan politique. Elle est cependant un succès, au sens où la critique rend compte de sa peinture et consacre donc son existence dans le milieu artistique. Une exposition d’œuvres, semblables à celles présentées à la Galerie Ecalle, dans une galerie algéroise en décembre 1937, ne modifie point l’image qu’on avait de lui à Alger.

A partir de 1937, Racim change d’attitude, tant vis-à-vis de “sa” manière que des moyens de l’imposer. Après avoir pratiqué la miniature dans l’espoir d’occuper par ce moyen une position élevée dans l’espace artistique et, partant, dans l’espace social dans son ensemble, puis après avoir voulu échapper, d’abord timidement puis plus nettement, à ce genre qui le maintient dans une position mineure, Racim comprend, en fin de compte, par le regard que les autres portent sur lui (critiques, clients,…) que seule la miniature le maintiendrait à l’intérieur du champ artistique, dont il risquerait, sinon, d’être exclu, comme le montre le peu d’enthousiasme de la critique pour ses innovations. Pour éviter cette exclusion, Racim s’efforce de se battre sur ce terrain même et cherche à ennoblir son statut en élevant la miniature au niveau d’un art “noble”. A partir de cette époque, il s’identifie donc à la “miniature algérienne”, qui lui avait valu une forme de reconnaissance sociale, notamment de la part des milieux politiques qui y trouvaient un intérêt essentiellement politique. C’est ce qui explique que, dans le but de contribuer à l’ennoblissement de ce genre pictural dénué de légitimité dans les milieux de la peinture, il cherche à faire agir dans le champ artistique les instances politiques qui lui ont accordé leur reconnaissance, tentant ainsi une sorte de coup de force pour parvenir à imposer aux membres du champ artistique des critères de jugement qui leur sont étrangers et qui relèvent du politique et non de l’esthétique. C’est ainsi qu’il rédige un mémoire, qu’il fait soumettre aux Délégations financières (assemblée locale) par l’intermédiaire d’un délégué financier “indigène”, dans lequel il demande la reconnaissance de la miniature comme “art” et son enseignement par la création d’une école de miniature. Cette stratégie n’eut aucun résultat concret, malgré différentes tentatives et appuis, en raison de la similitude, de plus en plus patente, de sa demande de reconnaissance avec les revendications d’autonomie, mais surtout en raison même des mécanismes de fonctionnement propres au champ artistique et notamment de la logique des transformations qui ont progressivement affecté le champ artistique algérois (nouvelle génération d’artistes, nouvelles galeries, nouveaux collectionneurs, c’est-à-dire, en fait, nouveaux goûts esthétiques).

Lendemain de noces, type d’oeuvres produites à partir de 1937

Le destin ultérieur de l’oeuvre

II faudra analyser en détail le destin ultérieur de l’oeuvre et en particulier l’étrange concours d’interactions qui a transformé peu à peu Racim en peintre national de la République algérienne. L’oeuvre de Racim a été d’emblée un enjeu de luttes entre différents groupes d’artistes : d’un côté ceux qui se posaient en “continuateurs” et en disciples de Racim qui, pour beaucoup d’entre eux (en particulier les membres de la nouvelle génération), sont d’anciens élèves de l’Ecole des Beaux-arts où son oeuvre est désormais enseignée ; parmi ces artistes dont beaucoup jouissent d’une haute notoriété on peut citer, entre autres, Ali Khodja, Boutaleb Mahieddine, Mohamed Chérifi, pour les plus âgés et Mustapha Adjaout, Abdelaziz Alighefsi, Mustapha Belkahla pour la nouvelle génération. Un autre groupe de peintres qui se situe aussi dans la tradition de la miniature incarnée par Racim se montre, à la différence du groupe des continuateurs, partisans du renouvellement de l’art de Racim. Ils se recrutent parmi les élèves des propres disciples de Racim, c’est-à-dire dans la deuxième génération d’artistes et ils souhaitent surtout, semble-t-il, un renouvellement des contenus des miniatures, en particulier dans le sens d’un engagement politique (pour la production de “miniatures engagées” et la transformation du genre de la miniature en “miniature progressiste”).

A ces deux tendances au sein de l’école née de la tradition de Racim s’oppose un nouveau courant artistique caractérisé par le rejet de toute référence à l’art de Racim, courant qui, lui-même, se scinde également en deux tendances correspondant à deux modes de contestation de la tradition de Racim : la première qui invoque des raisons purement esthétiques et dénonce l’archaïsme de Racim se recrute parmi les partisans d’un art non figuratif ; la seconde tendance adresse à Racim des reproches d’ordre politique qui mettent en avant soit le fait que Racim, ne s’intéressant qu’à la bourgeoisie algéroise où il est né, n’a pas pris la peine de représenter dans sa peinture la condition des Algériens sous la domination coloniale (tendance Khadda), soit le fait que Racim n’est pas un représentant légitime de l’art national algérien, cet art étant défini par le fait que seuls les peintres qui obéissent aux mots d’ordre du pouvoir politique peuvent légitimement le représenter (tendance incarnée par c, qui est secrétaire général du syndicat des artistes). Mais dans ce champ de luttes interviennent également des responsables culturels qui, comme le ministre de l’Information et de la culture, Ahmed Taleb, peuvent jouer un rôle important ; ce dernier, lui-même prédisposé par sa double appartenance moderne et islamique à percevoir dans l’oeuvre de Racim la rencontre réussie entre plusieurs traditions, prend la défense du miniaturiste et contribue à consolider sa réputation et à accélérer sa consécration (par l’édition d’un ouvrage sur son oeuvre et par la création d’une école algérienne de miniature), pensant faire de cette entreprise pour ériger Racim au rang de “prestigieux artiste”, créateur d’un “art authentiquement national”, un instrument au service de sa politique d’émancipation culturelle de l’Algérie.

Mustapha Orif

Source : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol 75.

Novembre 1988

Mohamed Racim (1896-1975)

Artiste peintre algérien (né le 24 juin 1896 à la Casbah d’Alger, décédé le 30 mars 1975). Calligraphe, miniaturiste, fondateur de l’École algérienne de miniature. Fut spécialiste de calligraphie arabe, enluminée et miniaturiste ; il travailla sur le livre d’Étienne Dinet : La vie de Mahomet. Longtemps professeur à l’école Nationale des Beaux-Arts d’Alger, ses miniatures ont été rassemblées dans plusieurs ouvrages dont La vie musulmane d’hier et Mohammed Racim Miniaturiste Algérien. Hors des chemins balisés de l’enluminure et de la miniature des écoles persanes et turques, tombées en léthargie depuis le XVIIIème siècle, il crée l’Ecole Algérienne de miniature. Il eut également le grand mérite d’avoir formé une génération de disciples, laquelle par son talent se rendit tout aussi célèbre et a maintenu vivante mais en l’enrichissant, l’œuvre du grand maître. Il décède, ainsi que son épouse à El-Biar, en 1975, dans des circonstances tragiques et jamais élucidées.

Le Cabinet des Estampes au Musée Public National des Beaux-Arts renferme un des joyaux de la collection : les miniatures de l’artiste algérien Mohamed RACIM, considérées comme trésor national…à voir absolument.

Chronologie :