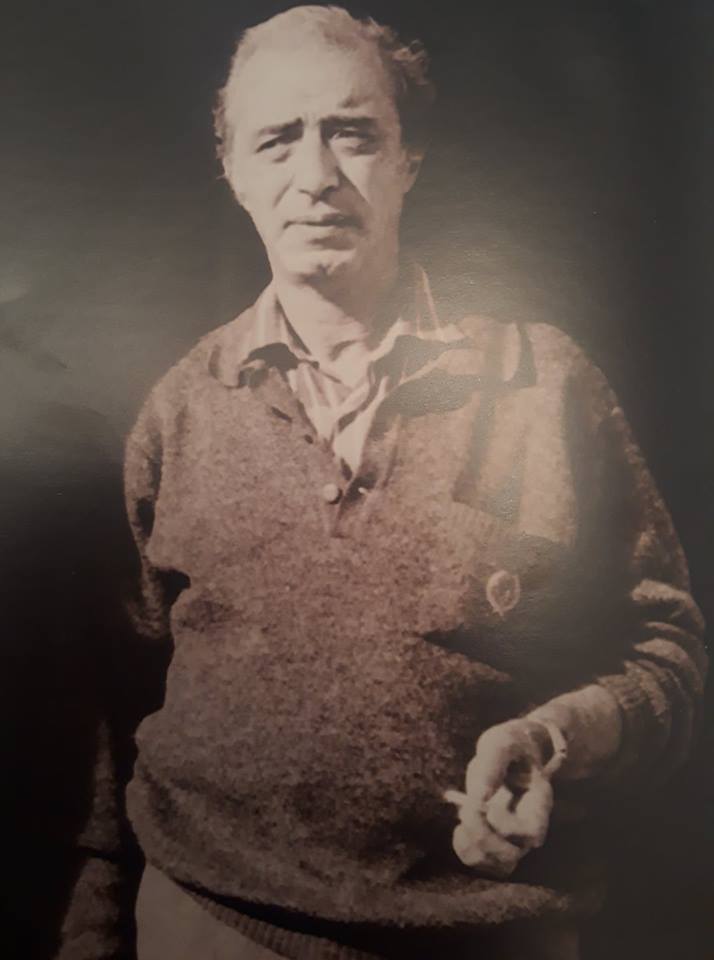

Pour Azzedine Mihoubi, ministre algérien de la Culture, Choukri Mesli est un peintre à classer au registre mnémonique de l’histoire de l’art parce qu’il aurait, à la suite d’une grève estudiantine, rejoint en 1957 les rangs du Front de libération nationale (FLN). Or, outrepassant les frontières mentales du parti unique, son art de résistance ne se bornera pas au réalisme de révolte que laissait entrevoir le titre de la toile Algérie en flammes (1962) emprunté au cinéaste René Vautier.

İl s’appliquera plutôt à explorer des signes-symboles immémoriaux appropriés conformément au processus d’appartenance réfléchi par Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre puis un Jean Sénac incitant pareillement les avant-corps à « (…) remonter aux sources de l’art qui ont été négligés (…), cet art abstrait réputé difficile (…), art naturel et populaire de chez nous, que l’on retrouve sur les poteries, les tapis, (…) » (Jean Sénac, in La dépêche, 15 déc. 1962), à extraire de la lettre arabe ou de l’écriture tifinagh la substance du “Moi algérien”, à la faire surgir du puits des âges ab-humain via le balisage holiste des mythes.

Cependant, les deux courants (figuratif et informel) de l’affirmation de soi (ou de la culture de combat) s’interpénétreront sous couvert d’un discours politique interdisant de distinguer, sur le plan proprement critique ou analytique, des auteurs et créateurs à identifier comme les éveilleurs révolutionnaires du “Peuple-Héros”. Confinés au sein d’un unanimisme de façade inhibant la pluralité du paysage intellectuel, ces éclaireurs avancés poseront les problématiques de la re-singularisation esthétique, celles inhérentes au « (…) contenu des œuvres, que dire ?, que montrer ? Celle de la nature du public auquel s’adressaient ces œuvres, pour qui, ce que nous allions faire ? Comment entendre ce terme populaire ? (…) » (Choukri Mesli, in CHOUKRİ MESLİ, p. 71). Si Georges Chatain nuancera le propos en précisant qu’il ne s’agissait pas à l’époque « (…) d’un débat autour de l’art populaire, mais bien sur la création contemporaine et la fonction des artistes dans l’Algérie nouvelle » (Georges Chatain, in Révolution Africaine, avr. 1963), les pesanteurs et contraintes identitopropagandistes confineront l’ensemble des protagonistes à un rôle d’illustrateurs idéologiques habilités à incarner le réel vécu d’une nation en marche vers le “socialisme-spécifique”. La feuille de route (complétée via la Charte nationale de 1964 et 1976) les obligera à composer avec des invariants protectionnistes qui impacteront la phase de désaliénation culturelle, tarauderont à fortiori le cheminement de Choukri Mesli, “citoyen de beauté” supposé partager les slogans volontaristes régulièrement adressés à la “Grande tribu”.

Amplement factice, la pseudo-cohésion intérieure servait à neutraliser les ambitions personnelles, notamment celles des exposants de la “Galerie 54”, lieu prometteur qu’inaugurera Rezki Zérarti. S’y présentera, après Denis Martinez, également Mohamed Khadda, le dernier locataire d’un endroit soudainement fermé car risquant de faire ombrage à l’Union nationale des arts plastiques (UNAP) installée la même année (1964) au 07 avenue Pasteur. Nommé secrétaire chargé de la coordination, l’ex-Tlemcenien devenait (avec M’hamed, İssiakhem, Mohamed Ghanem, Bachir Yellès, Mohammed Zmirli, Kheïra Flidjani, Ahmed Kara, Mohamed Temmam, Ali Khodja Ali, Mohamed Khadda, Mohamed Bouzid et Mohamed Louail), membre fondateur d’un syndicat tutélaire noyant les conflits latents mais enregistrant néanmoins plusieurs défections. La monstration Reflets et Promesses de févriermars 1966 ne donnant « (…) qu’une vision partielle et sectorielle des arts plastiques algériens» (elle s’était déroulée sans Bouzid, Khadda, Zerrouki, Samson, Aksouh, Zérarti, Mesli et Martinez), l’hebdomadaire Révolution Africaine (26 févr-04 mars. 1966) sortait l’article “L’UNAP doit redevenir le rendez-vous de tous”.

Le journal se rattachait à la sacro-sainte unité d’un pays où, apparentées à des comportements indésirables et anormaux, les dissensions émanaient aussi de désaccords stratégiques qu’il fallait juguler au nom de l’éthique de communauté ou du service didactique puisque « La vocation du peintre, témoin de son temps, est d’éduquer », soulignait alors M’Hamed İssiakhem. L’approche focale à favoriser nécessitait selon lui une prestation figurative puisque l’abstraction « (…) n’est que l’apanage d’une minorité privilégiée d’intellectuels et de possédants à la recherche d’un certain confort d’où une certaine indifférence (…) au devenir de notre culture nationale ». Bien que disposé à « (…) mettre la peinture à la portée du public, pour ainsi dire dans la rue. (…).», Choukri Mesli s’inquiétait cependant de son acceptation du côté d’une population qui ne « (…) s’intéresse pas, comme dans d’autre pays, par culture et par tradition, à l’art. ». En regrettant le manque de publications spécialisées capables d’expliquer « (…) ce qui fait la valeur d’un peintre » (Choukri Mesli, in “à bâtons rompus”, Révolution Africaine, 06 mai. 1966), le responsable de la section “Art monumental” (à l’ENBA d’Alger) dévoilait un désir de reconnaissance à même de le faire sortir des modalités de l’implication collective. Autrement dit, d’accord pour édifier des fresques urbaines s’adressant directement à la masse mais à condition que leur orientation pédagogique révèle le “Je” de l’acteur. L’équivoque rongeait de l’intérieur nombre de ses coreligionnaires dénonçant également le « (…) faux différend peinture abstraitepeinture réaliste », d’ailleurs sans incidence notable lorsqu’un système économique est planifié de façon à prohiber la libre possession et circulation des œuvres, à empêcher qu’elles mutent en monnaies d’échange (une telle gratification comptable ne renvoyant pas le sentiment d’être en faveur du peuple), à bloquer l’espoir d’une notoriété par la consécration artistique et marchande. Convenant qu’il « (…) n’y a pas d’acheteurs », Choukri Mesli savait pertinemment qu’aucune émancipation institutionnelle n’était envisageable en dehors du circuit étatique auquel fut intégrée la manifestation de la mairie de Cherchell (montée du 15 au 19 juin 1966 à la salle des fêtes).

Au sein de l’opuscule faisant office de catalogue, il écrivait que « L’Algérie, située à la croisée des chemins entre l’Orient et l’Occident, l’Afrique et l’Europe, reçoit l’apport de toutes les civilisations (…). De culture arabo-berbère (elle) perpétue la tradition de l’Arabesque musulmane (…) tout en faisant siens l’art négro-africain et les recherches les plus hardis de l’Occident et des pays socialistes (…), nos peintres témoignent de la richesse et de la variété de notre art, de son originalité (…), c’est cela l’art populaire ». Le texte admettait l’interlocution des cultures méditerranéennes et présageait de l’apparition du langage renaissant réclamé par le psychanalyste martiniquais (Fanon) et le poète pied-noir (Sénac). Dans le présent postcolonial de l’année 1967, neuf “aouchemites” tenteront de le concrétiser en métamorphosant les idéogrammes précédemment repris dans les bijoux et tatouages au henné de femmes berbères, en modulant un legs patrimonial à la fois cosmique, plébéien, héréditaire et préhistorique.

Sa mise à jour compensera les trous historiographiques et anthropologiques du récit officiel, déclenchera les coulées et émanations tactiles ou charnelles du “Noûn”, “Signe” de ralliement, charge souterraine ou amorce primitiviste d’un mouvement aspirant non pas à « (…) créer une nouvelle École, un groupe unifié par l’esthétique ou la politique », mais à ouvrir « (…) la créativité à toutes les expressions possibles » (Denis Martinez, in DENIS MARTINEZ, peintre algérien). Relançant la respiration ou exhalaison peinture-poésie, les complices de l’heure renouaient les liens avec l’immanence des hommes de la caverne, se plaçaient délibérément dans le symbolique non pas en vertu d’une rétroaction commémorative mais des traces ataviques fouinées au cœur des failles topologiques et labyrinthiques. Disposés à poursuivre le “Tri katébien”, à déverrouiller les entendements atrophiant la conscience et aperception d’un temps plus lointain, à décanter l’identité close des gardiens du temple, l’îlot marécageux de l’açala (authenticité), du fermé sur soi et sur les autres, Mustapha Adane, Mahieddine Saidani, Baya, Mohamed Ben Baghdad, Rezki Zérarti, Dahmani, Hamid Abdoun, Choukri Mesli et Denis Martinez exploiteront, chacun à leur manière, les parangons antédiluviens, les articuleront selon « (…) un travail plus spécifique à ce qui était fait jusquelà en peinture. Un retour aux sources plastiques traditionnelles, ou plutôt une récupération des traditions plastiques contenues dans la diversité du patrimoine national du Nord et du Sud, de la planète ! Recherche donc d’une synthèse entre le patrimoine ancien de la peinture universelle et création d’un nouveau langage plastique, (…). Aouchem fait partie de cette dynamique en inscrivant Alger parmi les capitales où l’art est en mesure d’apporter une contribution essentielle dans le palmarès mondial » (Choukri Mesli, “Rencontre avec Choukri Mesli”, in El Moudjahid, 25-26 mai. 1990).

La prétention universaliste permettra de revendiquer, à l’échelle mondiale, les particularismes féconds de « (…) cette tradition authentique qu’Aouchem 1967 affirme retrouver, non seulement dans les structures des œuvres mais aussi dans la vivacité de la couleur » (Manifeste aouchem, 1967), donc à partir d’une nomenclature formelle et visuelle au sujet de laquelle Choukri Mesli ajoutera que si « (…) j’estime que c’est nécessaire d’inclure tel ou tel signe, s’il est intéressant ou s’il a une plastique, je le prendrais » (Choukri Mesli, “Le Réveil du Phénix”, in El Moudjahid, 02 janv. 1985). L’ancien exilé au Maroc l’accaparait d’autant plus qu’à ses yeux « (…), qu’il soit berbère, égyptien ancien, arabe ou sud américain », ce pattern provenait d’un substratum revisité et appartenait aux « (…) gens de la douleur, les gens du Sud. » (ibidem), ou encore à des « (…) civilisations, écrasées hier et aujourd’hui renaissantes, du Tiers-Monde. » (Manifeste aouchem, 1967).

Solidaire des peuples spoliés, Choukri Mesli extirpait des tréfonds de la terre séculaire des figures géométriques, les faisait dialoguer dans un enchevêtrement maniant les ponctuations, obliques, triangles ou spirales, combinant les arabesques et les lignes droites, les courbes et la rigueur mathématique de la tradition arabo-berbère, reconquérait de la sorte le “rien” et le “tout” humain, le rationnel et l’imaginaire d’un savoir enfoui. De celui-ci, le désormais Algérois dégageait les caractères d’une partition symbolique structurée d’obliques et losanges découpant la surface du tableau sans pour autant provoquer de perspectives. Des rouges vifs rythmaient quelques tracés verticaux et des arrondis prononçaient parfois la fécondité d’une femme-totem aux impressions guerrières car le “Signe” meslinien existait après avoir triomphé de la rigueur architecturale. La bataille graphique ne livrera toutefois pas sa part de spiritualité (anagogie perceptible au sein de l’abstraction européenne ou occidentale) étouffée sous le poids des signifiants maîtres de la culture politique. Contextuellement conditionnés, les rédacteurs du Manifeste aouchem n’échapperont pas euxmêmes à leurs accents protectionnistes. Aussi, émettront-ils l’idée d’un “Signe-icône” défenseur des opprimés et qui a « (…) subsisté malgré toutes les conquêtes intervenues depuis la romanisation ». Sorti indemne du tréfonds des couches archétypales, il incarnait par conséquent la pureté originelle, « (…) le maintien d’une culture populaire (…), même si par la suite une certaine décadence de ces formes s’est produite sous des influences étrangères » (Manifeste aouchem, 1967). Les apports culturels de ces dernières n’étant pas comptabilisés en tant qu’ajouts positifs mais appréhendés à travers le prisme de la contamination extérieure, Mesli, Adane, Martinez et Saïdani (les scribes du plaidoyer) réitéraient (délibérément ou inconsciemment) les teneurs anti-cosmopolites du Programmes de Tripoli (mai-juin 1962) Obnubilé par la quête des « (…) véritables totems et (…) véritables arabesques », le quatuor oubliera, au nom d’une espèce de principe de précaution, de « (…) rassembler tous les éléments plastiques inventés ici ou là ». İl envisageait une récapitulation “sémio-logique” et lexicale, de mettre à la disposition des dominés une endoscopie de l’Étant, « (…) d’insérer la nouvelle réalité algérienne dans l’humanisme universel en formation, de la seconde moitié du XXᶱ siècle. » (Manifeste aouchem, 1967), mais emploiera les tonalités chroniques d’une mystique révolutionnaire verbale rétive aux porosités sédimentaires, donc aux métissages artistiques.

Le paradoxe paraissait d’autant plus criant que l’énoncé du manifeste (effectif le 30 avril 1967, soit après l’arrêt du vernissage démarré le 17 mars) constituera un événement historique en raison d’un “happening” (concept introduit en France au début de la décennie soixante et jusque-là localement inconnu) dont les connotations païennes heurteront les philistins du Front de libération nationale (FLN), lesquels n’approuveront pas qu’une galerie étatique puisse accueillir un dispositif dépouillé ne proposant pas une traduction cohérente de la réalité mais (selon eux) déshumanisante et dégénérée de celle-ci. Comment en effet des instances dirigeantes, préoccupées à colporter l’image du socialisme triomphant et aspirant en cela à un art diffusant les valeurs progressistes du développement, pouvaient-elles tolérer la production d’œuvres qui, titillant le paganisme, cultivaient un néo-archaïsme ?

La méfiance envers le groupe aouchem s’exprimera dès lors avec véhémence. Attaqué et menacé de toutes parts pour avoir transgresser la notion de “Beaux-Arts” chère à Bachir Yellès (directeur de l’École nationale des Beaux-Arts), initié dans le champ artistique d’autres croyances, l’usage de médiums déconcertants, il sera accusé d’avoir dégradé l’idéale “Excellence esthétique”. Face aux menaces récurrentes, Choukri Mesli quittera un collectif réduit en 1968 au trio Akmoun, Ben Benghdad et Martinez (il le réintégrera en 1971 au moment du quatrième et dernier rendez-vous aouchem), organisera une exposition personnelle au sein du siège de l’UNAP (07 avenue Pasteur), rejoindra quelques mois plus tard la Commission nationale du Festival culturel panafricain. À la disposition du pouvoir militaire, situation au demeurant incontournable pour les prétendants à la célébrité, Choukri Mesli constatera que la fête de 1969 n’aura « (…) mené à rien. İl n’y a pas eu de suite, ni musée d’art africain au sens continental du terme, ni musée d’art moderne. L’idée d’un musée du Tiers-Monde a finalement été concrétisée chez Tito (…) L’euphorie, l’énergie créatrice des premières années de l’indépendance se sont épuisées, les groupes se sont dispersés, chacun est rentré dans son trou, dans une certaine désillusion » (Choukri Mesli, in CHOUKRİ MESLİ, p.99).

Les thèmes patriotiques compensant le vide culturel, le peintre s’engouffra (entre 1983 et 1985) dans le cadre étroit du “Programme d’embellissement de la capitale”, une entreprise décidée parallèlement au trentième anniversaire du déclenchement de la lutte armée (1954-1984). La logistique militaro-industrielle mobilisait à cette occasion une flopée d’artistes heureux de l’opportunité puisqu’elle leur offrait la possibilité d’esquisser (au bénéfice du Musée de l’armée) des portraits de martyrs ou scènes de maquisards rémunérés à hauteur du cachet symbolique.

Nonobstant, un marché de l’art professionnel germera grâce à la galerie “İssiakhem” née dès l’automne 1985. Son directeur, Mustapha Orif, invitait Mesli à y étaler, du 20 novembre au 15 décembre 1986, sa palette de gouaches et de monotypes, à afficher des femmes-Totem que Malika Bouabdellah comparera à des « (…) figures isolées dans un espace aéré (…), qui s’assemblent comme les éléments d’un puzzle. » (Malika Bouabdellah, in texte exposition Choukri Mesli, 1986). Condamnant la torture subie, l’Argentin Miguel Benasayag dessinera un puzzle au milieu duquel la pièce manquante sera le corps. Or, dans la culture arabo-musulmane, c’est la femme qui occupe le centre du jeu. Vigile structurante du culturel, clef de voûte de la morale et de l’honneur familial, elle emblématise une médiation censée lui proscrire l’individuation. Effaçant les moucharabiehs du sérail, les toiles de Mesli exhiberont des odalisques tatouées jusqu’au nombril, exalteront leur ambiguïté tellurique et hédoniste, divulgueront des seins-spirales et des hanches offertes aux indiscrétions.

Cette fois, la littéralité du “Signe” prenait son envol, se libérait des carcans politicoreligieux, sortait des cloisonnements hagiographiques au profit d’indices féconds et fécondants que fructifiera la génération suivante. Noureddine Ferroukhi et Nadia Spahis émergeront à la pointe de la filiation meslinienne.

Saâdi-Leray Farid. Sociologue de l’art

Le samedi 18 novembre 2017, Choukri Mesli a été enterré à Tlemcen, au sein du cimetière où se trouve le carré ou caveau familial. Nous avons attendu cet instant de repos final pour dire que (hormis les proches consanguins, épouse, etc…), les plus habilités à rendre hommage au défunt étaient : Denis Martinez, Rachid Koraïchi, Ali Silem, Ali Kichou, Ould Mohand Abderrahmane et Arezki Larbi. Certains se sont arrogés, avec l’opportunisme qui les caractérise, le droit de parler, en “méconnaissance de cause”, au nom des absents, voire de l’École nationale et supérieure des Beaux-Arts d’Alger.